编者按:功夫财经创立于2015年11月11日,集结了52位金融界专家和学者,聚焦“新中产”的财富问题,提供财经资讯解读与财经学者专业的投资理财课程;同时提供功夫大课、财经讲武堂、功夫雅集、功夫云游、炼金之夜等形式的线下活动。

功夫财经的公众号分为【大咖论市】、【功夫有料】、【武林外传】、【功夫课堂】、【功夫书房】和【功夫早课】五个部分,每日提供财经领域的热点资讯和观点分享,8月新榜指数为906.5,财富榜排名第17。

创立第一年,功夫财经公众号已积累100万用户,随后又通过内容、知识付费、理财产品等将用户转移到“功夫财经”App里。在高度垂直的领域,功夫财经的成绩实属不易。

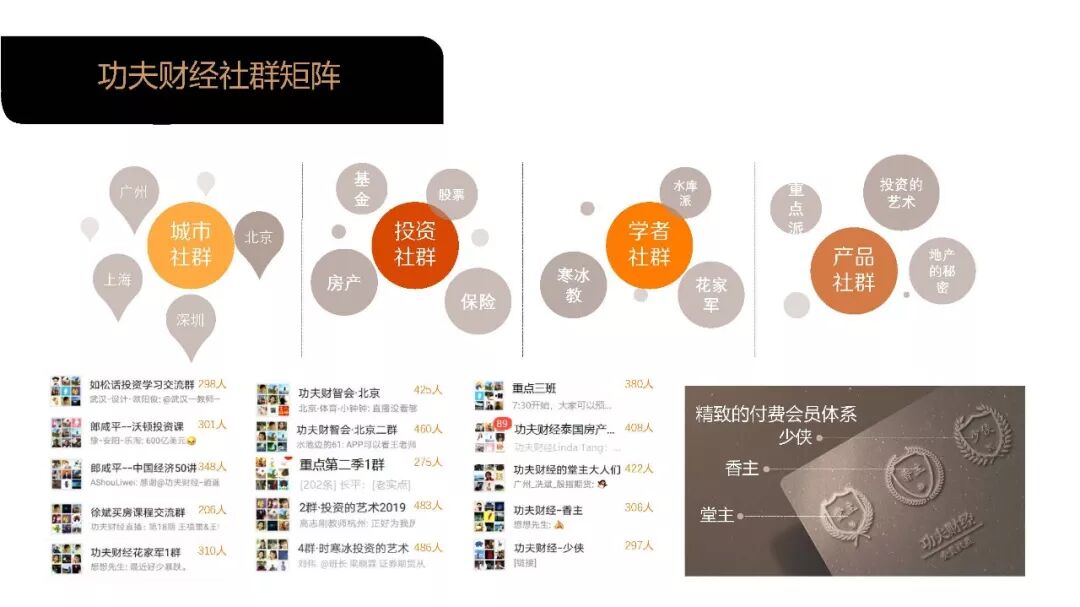

从早期的学者矩阵,到知识付费产品,再到社群金融,功夫财经的商业模式不断迭代,现在似乎已经找到了某个垂直赛道——社群金融。

在和功夫财经创始人之一王牧笛的独家对话中,他和我们分享了创业三年的探索经历,或许能为后来者提供一点经验。

精华摘要

功夫财经三次迭代:无社群不商业,“社群金融”是理想商业模式

互联网下半场追求“用户价值”,不再争夺粗鄙、粗糙流量,也不是刺刀见红的流量争夺战

不够大的知识付费风口和不够稳定的微信平台,要求创业者搭建一个包含内容、课程、金融服务的聚合型平台

创业者和新中产,要熬住:这世间所有高贵的能力,还是你的知识,改变命运的还是知识。

从2015年11月11日到现在,功夫财经上线不到三年。这1000多天里,我们的赛道,或者说是初心、执念,从未变过。

从一开始,我们就想向我们所能辐射到的所谓“新中产”群体,提供解决财富焦虑的方法和路径。

创业三年:无社群不商业

从创业之初的学者矩阵,到内容平台和社群建设,最终进行资产配置的一站式金融服务。

功夫财经1.0:搭建一个人格化IP的生成、分发平台

创业第一年,功夫财经是新媒体,或者说自媒体。这一年的功夫财经就是一个内容生产和分发的平台。

我们集合了学者,找到我在财经行业传统媒体认识的精英学者,组成七龙珠——马光远、时寒冰、王福重、李大霄、肖锋、琢磨先生、胡润,共同生产内容。

这一年,毫无疑问是财经新媒体赛道。我们的slogan是“联动财经的力量”。

想法很简单,功夫财经嘛,就是一个江湖,我们要让学者成为的掌门,所以做了很多免费的财经评论、文章、视频、短视频、音频。

我们的用户迅速突破100万,有学者用户,也有很多从微博过来的。当时微信红利期下降,但没有完全关闭,我们赶在最后一波,用不到一年的时间,积累了100万用户。

功夫财经2.0:运营力比内容力更重要

创业第二年,我们也出现了焦虑。当时接受新榜采访王牧笛:知识付费下半场,社群时代的商业逻辑时说,不赚钱的自媒体都是耍流氓。也就是说,我们必须有商业模式。

toB的传统媒体主要靠广告盈利。但作为一个(曾经的)传统媒体人,我知道广告已是雪崩状态。自媒体的广告,尤其在草根江湖,下沉程度非常大。这和国内的经济、制造业,对企业的理解有关系,所以toB的广告很难。

作为一家融资型公司,我们第一年完成了天使轮融资。投资人就像拿着小皮鞭在我们后面赶,toB增长的天花板显然不适合。、

toC则有几种形式,一是以“一条”为代表的电商;二是以“樊登读书会”为代表的会员制;三是以罗振宇的“得到”为代表的知识付费;四就是功夫财经选择的赛道做社群金融。

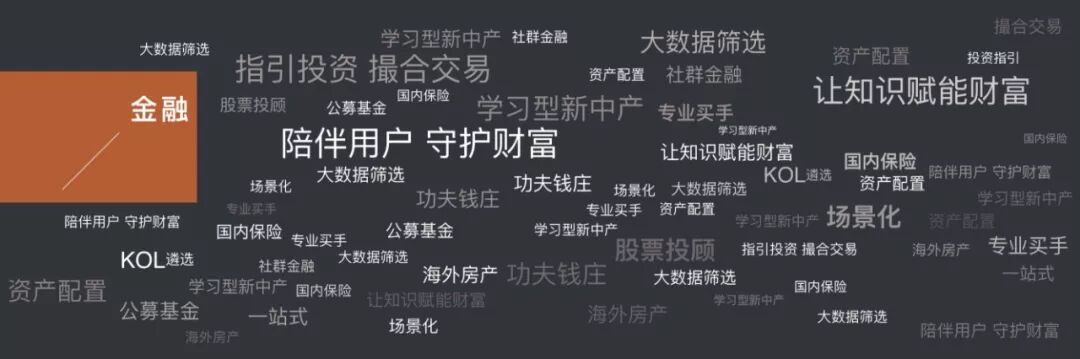

所谓社群金融,就是提供产品和资产管理的方法。

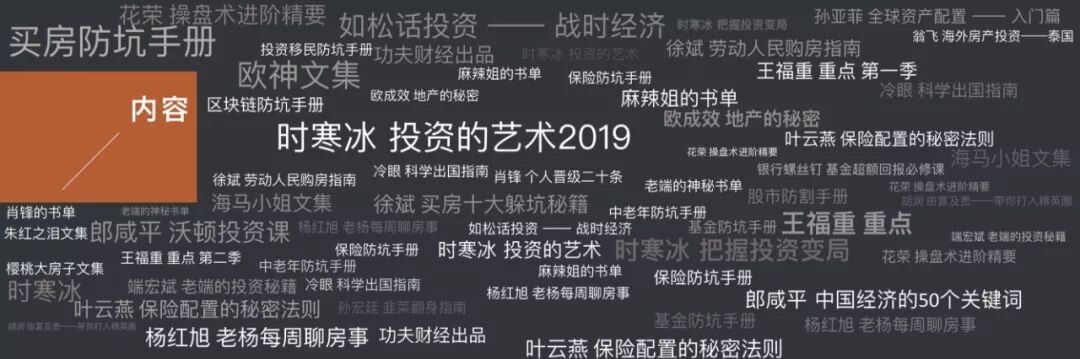

这一年,我们把slogan定为“国民财商提升者”。这是投资者教育的一部分,但我们用在线知识服务形式的理财投资方法论做成了颗粒化产品。当然,学者依然是基石。

和其它知识服务产品相比,功夫财经是一个非常标准的财经平台,一是用户门槛相对比较高,大部分集中在北上广深的一线城市,小镇青年相对较少;二是用户的消费能力较高,因为做财经产品的用户离钱近,有投资焦虑,也有克服或者环节投资焦虑的意愿。

如果罗振宇满足的是知识焦虑,功夫财经缓解的就是财富焦虑。

我们做了一系列产品,比如价值几千块的时寒冰的《投资方法论》和郎咸平的《沃顿投资课》,也有价值99的防骗指南。我们以投资方法论切入,告诉大家炒股、理财、看待宏观经济、看保险、看重金属的方法。

功夫财经的课程,典型特点是颗粒大,费用高,都是标准化的课程。用户平均AURP值是1392元,在互联网知识付费领域,这已经算很贵了。

从复购率来看,我们第二年的复购率非常好,比如时寒冰和老端的课程,比起去年不降反增,几乎达到100%,环比都超越了前一年。

就复购率而言,因为社群黏性好,粉丝对学者的推崇和互动程度远远超出想象。

功夫财经3.0:无社群不商业

功夫财经的进化图谱里,学者是基石。三年里,我们联动了52个学者大咖,组成了一个最大规模财经专家及财经观察员的江湖矩阵。学者生产内容,这些付费的、免费的、线上的、线下的、文字和音视频的内容又形成了内容矩阵。

从学者、内容到社群金融,中间差的是“社群”一环,这也正是我们过去两年着力做的事情。

在我看来,当下的互联网创业,无社群不商业,所有互联网的底色都是社群。

社群需要IP,需要任务、目的、志同道合。无论是线上的各种平台的群、论坛,或者线下的大集会、城市群,他们都有一个共同的目的,或者说,追随的目标。

所以功夫财经采取了社群裂变。在学者组成的IP矩阵里,配合各种各样颗粒的内容构成了大大小小的社群。

功夫财经现在搭建了60多个社群。比如某个老师的课程,有几千人购买,我们给前1500人构成了一个社群,叫“XX老师的社群”。

这些社群的黏性很高,复购课程只要在社群里宣传,一两天就能满。此外,社群活跃度也很高。江湖里有大师兄、小师妹、蓉儿,他们在群里和老师、同学互动,每天刷屏铺天盖地,这就是IP的力量。

这些精英专家,穿越了各个时代的熊牛时期,比如琢磨先生,从BBS到博客再到微博今儿现的微信,一直都是大V。他们有鲜明的网红人格化特征,在此基础上产生了各种社群裂变。

有学者IP,有内容、有社群,到今年,我觉得我们可以做社群金融了。

传统金融服务公司以产品为导向,而社群金融就是依托于IP、内容构成一个社群生态,适当闭合。比如雪球,以UGC起家,产生了各种大V,我们则是PUGC辅之以UGC,大V和用户交流投资方法论、理财经验等,交流中产生很多需求。我们就在KOL的指引和推荐下运营,选择持牌金融机构的产品。

金融社群有两个关键因素,一是信任,二是专业,这两点我们都有。欧神、马光远、王福重、时寒冰、胡润等是我们的专业保证,长久的优质内容和KOL的人格背书为我们积累了信任度。

功夫财经目前连接四类金融产品服务:保险、海外置业、公募基金和智能头投股、合作伙伴包括第五大道、美信金融、伯嘉基金和优品财富等。

更重要的,我们想往线下发展。以前的信任都是建立在线上,比如免费的《防坑防骗手册》到1000以内的季播课程,再到最高3999元的年度课程.。在线下,我们从最小的几十人的闭门小课到几百人的功夫财智会和功夫讲武堂,到最大的几千人的炼金之夜。

线上和线下都需要布局,尤其是财经领域。对于百万用户规模的公司,可能需要更多考虑用户价值,这就需要见面、弥合、握手、拥抱。

功夫财经线下活动

有了专业的信任,我们试图定义一下“社群金融”。

我一直认为,互联网创业领域,最牛逼的人都在划等号或者约等号,比如罗振宇约等于知识付费。功夫财经,只能约等于财经类知识付费,而这是个子赛道。一个有梦想的创业者,总要试图定义一个宽一点的赛道,比如“社群金融”。

从2015到2018,我们的slogan从“联动财经的力量”,到“国民财商提供者”,再到“国民财商提升者,社群金融服务商”。现在的功夫财经,左手是功夫学堂,做知识服务,右手是功夫钱庄,做资产配置和金融服务。

互联网的新商业逻辑:半开放的花园哲学

吴晓波的《腾讯传》里讲述了上世纪70年代创办门户网站和BAT的那群人,他们处在互联网的封神榜时代,开凿了大山大河。

当下的我们,虽然生不逢时,没赶上巨大流量瀑布倾泻而来的机会,但我们在前辈开山僻壤之后,可以做一叶扁舟,在他们的林子里搞一个园林。

这就是我曾在新榜大会上提到的“花园哲学”:做不成大平台,造不了腾讯,但可以修一座花园。我们有不同的姿态,比如我的花园里有奇珍异草和精巧假山,我向你收门票;但你的花园是开放参观,但购买物品需要收钱。

功夫财经知识付费产品

这些都是花园逻辑,和以前的森林逻辑、开山僻壤的逻辑不一样,它讲究的是闭合空间产生的价值。

有个词叫“用户价值”,指的是互联网的下半场,大家不再争夺粗鄙、粗糙流量,也不是刺刀见红的流量争夺战。用北大光华管理学院张莹老师的说法,流量就是“你的用户在你这里决策的次数和机会”。

比如你有1000万用户,我有10万用户,从购买和互动来说,说不定10万用户的决策的次数和机会流量更大。

以前是走过路过进来看看,但是现在,进来了得吃点东西再握个手。线上点赞之交+线下的握手缘分,这才叫“不是路人甲”的逻辑。运营者记录了这些真实可见的人的身份、位置、财富基础、互动方式、习惯偏好,这是用户画像和深层用户价值。

所以,在追求用户价值的时代,路人甲和你无关了。

创业背后的焦虑:不够大的风口与不够牢靠的平台

知识付费的市场有那么大吗?我个人想要画一个问号。

我们受到的教育和张牙舞爪的互联网教育不太一样,我认为现在大多数内容交付不能叫知识,它们是个体化的经验或技术能力。知识,只以理论化的方法得以存储。

我一直推荐《科学革命的结构》(托马斯·库恩),这本书把人类分为范式、知识、信息。范式是亚里士多德、牛顿、爱因斯坦……我们所接触的,最多的是部分的知识和大量的信息。而互联网,是信息的集合,它的价值在哪里我表示怀疑。

功夫财经年度活动:炼金之夜

功夫财经的学者提供给大家思考、观察、参与财经世界的支点和路标,我们不能直接给答案,也给不了答案。我们不能直接告诉你买那支股票,但可以教你炒股的基本方法,如何判断熊牛,判断哪个版块有机会。我们往往会做预测,这很难,但有价值。我们帮助用户在迷宫里找路,学者就是守林人、路标。

这是我的第一个焦虑,我认为“知识付费”的风口可承载不了这么多“得到”。

而我的第二个焦虑在于,我对微信的悲观态度。所以我们把“左手钱庄、右手学堂”都聚合在了一个App里。

微博时代,公知说它终结了新闻。但异父异母的兄弟微信横空出世,微博变成了娱乐界的欢场和夜店,缺失了KOL的声音。

在我看来,微博是一个广场,广场是开放的,可以发表任何言论,但微信是一个客厅,可以围炉夜话,更加闭合,能产生粉丝沉淀。

但是,微信的粉丝沉淀不在你家,在别人家。

有一句流行的话叫“自家的庄家自家收”,不能别人收。本质上来说,微信这两年在打击一些大号,不会让你的号变得特别大。因为微信的流量并不靠公众号,这是一种背离和张力。

更重要的是,它不断改变信息的呈现方式,每一次改变对大号都是一种打击——我们需要重新适应新的规则和逻辑。

还有一点,微信的红利期关闭,信息爆炸、知识爆炸的时代,越来越多人手机里的小红点太多,都不看了。流量丧失殆尽,信息流的呈现方式也在改变,加之政策环境、尺度收紧……这些都促使我们要转而做App。

App的好处是,比微信更闭合,有一个是一个,这是自家的一亩三分地,有绝对的高用户价值。它的获客成本高于从微信来的获客成本,所以我们这一年都在做用户迁移。

功夫财经金融服务

怎么迁移呢?我们又不是一家技术驱动的公司,只能靠内容迁移。比如课程,我们的课程除了少数放在小鹅通上,其它都在App上,这样很多用户就进入到App。我们的App从最初的听课工具升级到现在融合了知识服务和金融服务的3.0版本。

这是个懒人时代,普通人能下载一个App不下载另一个,所以我把功能尽可能放在一个App里。这里面有内容,比如功夫研报、资讯、读书,也有小颗粒的课和大颗粒的课、学者文章,还有学者门派组成的社群,比如胡润的琅琊阁和时寒冰的寒冰教,更重要的是,我把钱庄植入App,既有内容场景,也有撮合交易的产品指引的方向。

QA:财经新媒体的过冬指南

新榜:功夫财经的核心竞争力是什么?

王牧笛:学者。我们是兄弟共同体,也是利益共同体。

兄弟共同体指的是我这10年做《财经郎眼》积累的资源;利益共同体指的是,部分核心学者作为股东、联合发起人加入,同时,我们也用市场化机制和学者签约,知识付费五五分成,活动费、稿费等。

此外,功夫财经是小半个学者经纪公司,我们给学者提供机会,有商业活动、论坛、政府邀约等。而我们作为学者的价值提升平台,能聚合和孵化学者价值,很多学者在我们这里成了小名,商业价值得到提升。

新榜:功夫财经如何想办法做流量扩张?

王牧笛:这还是基于我们对用户的理解。

对于社群金融,百万人的平台已经很大,金融用户本来就不太多,我们的《操盘术进阶指南》可能就不是为小镇青年设置的。

我们当然要做流量扩张,但更重要的,是精耕细作,1000万流量不如10万付费用户,因为他们有价值。比起单纯的流量,运营和精耕细作能力更重要。

在吴声的“场景实验室”发布会上,他说,这个时代要用最大的代价满足哪怕最小部分群体的需求。这个时代,用户分化非常严重,用户价值提升特别纯,所以我们需要用最大的、倾注式的代价,满足有价值用户的哪怕最微小的需求。通过这样的漏斗,从线上到线下,内容到金融,满足这部分人的金融需求。

新榜:创业这三年最大的挑战是什么?

王牧笛:管理。

以前是主持人,一人吃饱全家不愁,当时是诗意地栖居,罗振宇说,创业者勇敢的挫败者,勇敢的逃亡者,这真不是矫情,我有三个感受:

你每天都在解决问题,而且解决不完,刚解决一个,新的又来了。你永远是麻烦解决者,你就纳了闷了,一个这么小的公司,哪儿来这么多问题!

不是他们给我打工,是我给他们打工。所谓铁打的老板,流水的员工。但反过来讲,你在提供就业机会,提供有价值的工作,提供志同道合的志趣,这就是我给他们打工。

我一直以为管理学不是什么学问,结合公司的实践我猜发现,管理太难了,而且不同的公司有不同的管法,尤其是90后崛起,管理学应该有一个分支:90后管理学。还有什么比和人打交道更难的事情?

新榜:对创业者和新中产有什么建议吗?

王牧笛:创业者一定要坚持住,新中产也要坚持住。

这年头,当下的光景对这两类群体都不友好。

对创业者而言,外在环境挤压、资金链断裂,盈利茫茫无望,看得到拼多多的逆袭,看不到自己的希望。但我想说,创业者要熬住,这两年是最肃杀的秋天,甚至是冬天,这段最差的日子熬住,伟大是熬出来的。

而新中产,这两年真的是“新中惨”。但日子还得过呀,对这批人而言,好好审视自己的人生和财富计划,你们虽然丧失了部分财富,但你有获取财富的能力

这世间所有高贵的能力,还是你的知识,改变命运的还是知识。

海德格尔说,知识会在命运面前展示出无力,但你依然要用知识对命运展示最高的抗拒。否则,难道你要顺应命运的不仁慈?不,你要拿起知识的大棒,对命运说:NO!

所以,创业者,你要熬住,新中产,你也要熬住。熬过冬天,希望还是有的。

以上内容使用新榜编辑器发布。新榜编辑器,多平台一键分发、海量在线图片搜索、大数据帮你了解“什么值得写”、丰富的样式中心,是能让你早点下班的编辑器。

![]()

- 多平台社媒聆听

- 多平台社媒聆听